纸张的兴用与魏晋尺牍书风的形成 ■张凯维 刘英尧

魏晋是尺牍书法的黄金时代,《后汉书·蔡邕传》有言:“相见无期,唯是书疏,可以当面。”江南地区形成“书疏尺牍,千里面目”的谚语(《颜氏家训·杂艺》),古时虽然交通不便,但尺牍能给千里之外的人带去“面目”。夏侯湛文《抵疑》云:“若乃群公百辟,卿士常伯,被朱佩紫,耀金带白,坐而论道者,又充路盈寝,黄幄玉阶之内,饱其尺牍矣。”尺牍书法在这一时期达到了空前的繁荣,不仅数量巨大,且字法精湛,一些名迹成为千秋典范。陈寅恪曾说:“一时代之学术,必有其新材料与新问题,取用此材料,以研求问题,则为此时代学术之新潮流。”因此,魏晋时期士大夫尺牍书法的兴盛,除文人倡导的因素之外,还与新兴的尺牍材质有一定联系。

一

作为一种新型的书写材料,纸在西汉时期就出现了,但造价较高、生产工艺落后,没有得到广泛使用。到了东汉和帝时期,蔡伦在前人造纸的基础上,造出了较为方便实用的“蔡侯纸”,纸的使用才开始推广。建安时,左伯能做纸,精细有光,造纸术又前进一步。但这一时期的纸张并不足以完全取代缣帛和简牍,其原因一方面在于纸的产量和质量,另一方面在于政治、经济、文化的发展具有一定的历史时代的局限性。到了魏晋时期,造纸原料变得多种多样,制造工艺更是精益求精,人们已经能够造出种类多、数量大、洁净平滑而又方正的纸。科技史专家对魏晋时期近百种古纸进行了检验,发现大部分为麻纸,还有藤、竹等新材料的纸张。潘吉星《中国造纸技术史稿》说:“如果说两汉是中国造纸术的发生阶段,那么魏晋南北朝就是造纸的发展阶段。”直到东晋末年时,桓玄令曰:“古无纸,故用简,非主于敬也。今诸用简者,皆以黄纸代之。”遂纸简并用的时代成为过去式,纸张成为占主导地位的书写材料。

较之昂贵的缣帛和厚重的竹简,纤薄的纸张在书写上的优越性也是不可替代的。晋人傅咸《纸赋》云:“夫其为物,厥美可珍。廉方有则,体洁性真。含章蕴藻,实好斯文。取彼之弊,以为己新。揽之则舒,舍之则卷。可曲可伸,能幽能显。”正如晋人所说,纸张表面洁白平滑且受墨,幅面较大、容字较多,体质轻盈、柔软耐折,可随意舒卷,便于携带。除此之外,纸最大的优势在于对笔法墨韵的表达。

二

对比汉代书迹,纸张作为书写的承载体使得魏晋书迹呈现出崭新的面貌。

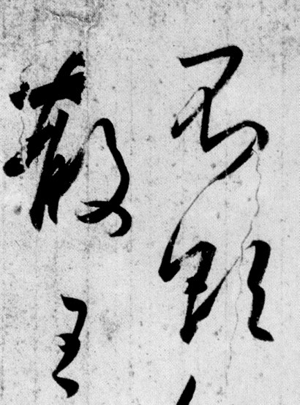

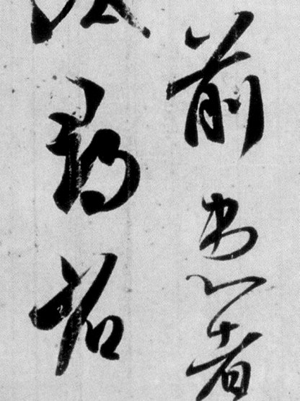

在章法的表现上,魏晋尺牍纸张在大小上多数为纵20多厘米(与汉代一尺一寸长的简牍长度相差不大),但纸张宽10多厘米到20多厘米不等,不同于狭窄的简条,在纸张上,字形结体的大小变化,线条的粗细长短,书家可以任意发挥。例如《得示帖》(图1),左上角“散”字与下方“王”字形成鲜明的大小对比,二字的疏朗又与右侧“不欲”二字的牵丝连带相对应;再如《二谢帖》(图2)右侧的“前患者”与左侧“寻省”在大小和轻重上也有着鲜明对比,这些局部的特点形成章法的新平衡。比起简牍书,纸张尺牍打破了拥挤和均匀的章法布局,节奏感变得强烈,具有突出的视觉效果。尺牍书法的新材质赋予了文字崭新的生命,连绵相属的纵式面貌使之更便于情感的表达,使书法一举跳出了“饰文字以美观”的萌芽阶段。

在笔法的表现上,书家有了新的追求,如东汉蔡邕在《九势》中对线条美感的体会——“藏头护尾,力在字中”“横鳞竖勒之规”,注重文字的笔势与体势。纸张的细腻也使得这一时期的书家们在笔法上追求“纤微向背,毫发死生”的视觉效果,细观魏晋时期的尺牍,尤其是王羲之的手札,一些细节之处体现了笔法的精微奥妙,字与字之间的牵丝引带形成了连绵不绝的笔势,使作品整体笔意贯通、劲健畅达。正是纸张的细腻,使得笔法与墨色得以有机结合,有着竹简不能表现的“肌肤之丽”“骨丰肉润”的独特艺术效果。丰富多变的笔法,就算不知所云、不识其字,也能够感受到它的韵律、力度、美感,以及笔墨相发于纸张的神采、精神、气质。因此,在纸张尺牍上,情感的表达与抒发是第一要位,书写的内容成为次要,进而尺牍书法成为一种独特的书法形式。

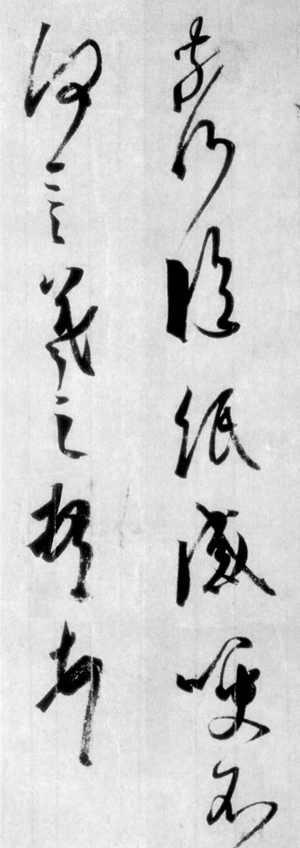

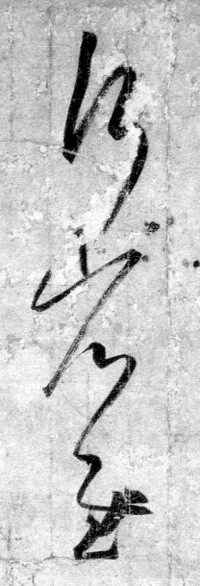

在墨法的表现上,当纸与墨相结合,阴阳明暗、苍翠秀润、动静巨微尽在其中,如王羲之《丧乱帖》中的“顿、首、临、纸”(图3),《频有哀祸帖》中的“何、省、慰”(图4),《妹至帖》中“旦、夕”(图5)等字,墨色变化正如孙过庭《书谱》中所述——“带燥方润,将浓遂枯”,使线条看上去涩笔力行、苍健雄劲,这种具有抒情效果的墨色变化在竹简书迹中亦所不见。

正是由于纸张在书写上所表现出的种种优越性,使笔墨的功能得以极大地释放,为汉末魏晋之际行草书的发展提供了更广阔的空间。“书凡两种:篆、分、正为一种,皆详而静者也;行、草为一种,皆简而动者也”,当纸张应用于书写,行草书所具备的动态性得以流畅展现。“回顾汉代简牍草书的发展,有一个非常重要的现象:行书多的简牍,每个字受到左右行文的束缚,往往横画缩短,笔势由横变纵,字体比一行书的作品更带有今草成分。由此推断,今草字体要进一步发展,还得从一行一行的简书中解放出来,藉助更加宽阔的书写材料,使用纸张是今草成熟的关键”(沃兴华《早期草体书法史略》)。所以说,纸张应用于书写,对于行草书的发展、成熟起到了推动作用,纸张的优越性使得行草书更加妍美。

三

汉末魏晋时期的纸张尺寸一般都不大,苏易简《文房四谱》载:“晋令诸作纸,大纸一尺八分,听参作广一尺四寸。小纸广九寸五分,长一尺四寸。”所以那时的纸被称为“尺纸”,用来书写信笺、便条,习惯称之为“尺牍”。“由于纸张应用于书写,字形结体的大小变化,线条的粗细长短,书家们可以任意发挥,书写时能够达到疏散怀抱、任情恣意的境界,行气章法,纵横有象”(侯开嘉《中国书法史新论》)。行草书作为动态书体得以优雅妍美地展现,使得尺牍这种书法形制大兴,成为魏晋时期的代表书法。

士人们以纸张尺牍往来,除了实用之外,更是书法艺术的相互交流。尺牍不仅是书家文化修养的表现,更能体现其艺术才华。《汉书·游侠传》记陈遵云:“略涉传记,赡于文辞,性善书,与人尺牍,主皆臧?l以为荣。”庾翼《与王羲之书》云:“吾昔有伯英章草十纸,过江颠狈,遂乃亡失,常叹妙迹永绝,忽见足下答家兄书,焕若神明,顿还旧观。”孙过庭《书谱》云:“谢安素善尺牍,而轻子敬之书,子敬尝作佳书与之,谓必存录,安辄题后答之,甚以为恨。”可见人们争相保存的不仅仅是书信纸张的文字内容,更是对纸张上的绝妙书迹心驰神往,奉为至宝。更有甚者,以金求之:“卢循索善尺牍,尤珍名法。西南豪士,咸慕其风,人无长幼,翕然尚之,家赢金币,竞远寻求。”

魏晋时也常有尺牍书法争胜的事例发生。庾翼少时,书名与王羲之并列,但王羲之书名逐渐超过他,庾翼不服:“小儿辈贱家鸡,皆学逸少书,须吾下,当比之。”尺牍争胜现象一方面体现了人们对尺牍书法竞妍的追求,另一方面在尺牍争胜的过程中,尺牍书风愈加成熟,书法家的个人风格也愈加明显。

尺牍书法的兴盛引起尺牍收藏、争胜等现象的出现,归根溯源的客观因素是纸张所具备的书写优越性,并且这一时期的书论数目也骤然增加,传王右军《自论书》中云:“须得书意转深,点画之间皆有意,自有言所不尽,得其妙者。”书家们在表现自我、追求尺牍书风自身的中和美、形式美、表意美的同时,对书法本体的探讨也逐渐深入,使书法上升成为有艺术家、艺术作品、艺术理论的独立艺术,魏晋尺牍书法成为一门独立的艺术门类。

四

纸张的出现引发了一场书法艺术的革命,可以说人们对这种非功利、非实用的书写美感的自觉追求,使行草书走向成熟。正所谓“工欲善其事,必先利其器”,故而,与之相应的其他书写工具(笔、墨、砚)也随之改进。

魏晋时期,毛笔的制作技术也有了新的改进,始创披柱法的制笔方法,即制作时先以麻纸裹笔柱,再加披毛,然后深深地纳入管中。这种笔对于墨的存储有所提高,笔锋加粗加大,更加适宜在纸张上书写。

墨作为必不可少的书写工具之一,其好坏直接影响书法作品的效果。在纸张上,字迹呈现出竹简书所不具备的“肌肤之丽”的效果,墨发挥着重要作用;好墨作书,无论笔锋软硬,均可保持运笔灵活,不粘、不涩、不滞,并且有着“经数百年而墨光如漆,余香不散”的特点。随着制墨工艺的发展,魏晋时期更是发展了以胶和墨的技术,质量又有所提高,这不仅使纸张上的字迹清晰饱满,更使书作神采外耀,如东坡所喻“湛湛如小儿目睛”。

魏晋时期许多书法家都是善于造纸制笔墨的专家。传卫夫人《笔阵图》“纸取东阳鱼卵,虚柔滑净者”“笔要取崇山绝仞中兔毫”“墨取庐山之松烟,代郡之鹿胶,十年以上强如石者为之”;曹魏时韦诞造的墨比当时的御墨更加上乘,《墨史》记载:“夫欲善其事,必利其器,若用张芝笔、左伯纸及臣墨,兼此三具又得臣手,然后可以逞径丈之势,方寸千言。”南朝刘宋书家张永有巧思,“纸及墨皆自营造,上每得永表启,辄执玩咨嗟,自叹供御者了不及也”。当纸张应用于书写,为使笔纸相适,心手相合,笔墨等书写工具就有了改进,尺牍书法随之兴盛;而人们对尺牍书风的追求,也带动了纸、笔、墨的发展,它们互相影响,共同发展。

结语

在纸张发明之前,虽然笔、墨、砚早已存在,但书法仍处于以实用为主的阶段,而当纸张大量应用于书写,书法审美逐渐由实用走向自觉,尺牍书法形式在魏晋时期达到一定高度。其因素有很多,包括有社会因素、政治因素、经济因素、思想哲学因素等,但最直接的缘由是纸、笔、墨等书写工具的改进。汉魏时期,书写工具的改进使得行草书书风妍美秀雅,形成崭新的风格面貌。在这个过程中,纸张的兴用扮演着不可替代的催化剂角色。

图1 《得示帖》(局部)

图2 《二谢帖》(局部)

图3 《丧乱帖》(局部)

图4 《频有哀祸帖》(局部)

图5 《妹至帖》(局部)